2009年05月14日

オーケストラの並び方

クラシック音楽の楽しみ方:NO.9「オーケストラその5」

オーケストラの並び方

オーケストラシリーズの最後は、オーケストラの並び方についてお話しします。

クラッシックファンで、オーケストラの演奏会を良く聴きに行く人でも、オーケストラの並び方まで気にする人は、よほどの「こだわり人~通」でしょう。

私も、演奏会を聴きにいって、今日のオーケストラは、チェロはどこかな、ホルンはどこかななどと考えて聴いたことはほとんどありません。

ただ、コントラバスが最上段に一列に並んでいる光景などを見るとさすがに「えっ!!と驚いてしまいますね。」

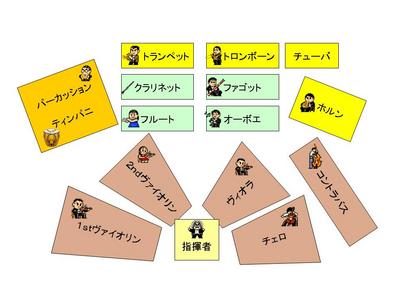

現代のオーケストラで一番ポピュラーなのは図―1の並び方でしょう。

図ー1

でもこの並び方がポピュラーになったのは比較的新しいのですよ。

この並び方を考案したのは、レオポルド・ストコフスキーというカリスマ的な指揮者です。

1900年代初頭から1970年頃まで活躍しましたが、オーケストラの配置を色々と研究し、第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンを隣に座らせる現在の形を生み出したのです。ストコフスキーは、映画「オーケストラの少女」や、ディズニーの「ファンタジア」でも有名ですね。

17世紀から18世紀中頃のバロック時代、ヴィバルディ、ヘンデル、バッハなどの作品はまだオーケストラと言える曲はなく、その並び方もまちまちでした。

18世紀半ばのハイドンの時代になって初めてオーケストラの並び方らしきものが出てきます。とは言え、管楽器もトロンボーンやチューバはもちろん、クラリネットやフルートもほとんど使われない時代ですから、あまり固定的なものではなかったようです。

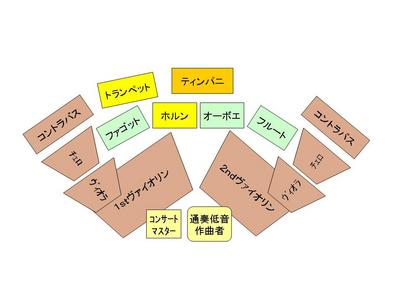

図―2は、ハイドンの演奏会での並び方の一例です。

ヴィオラ、チェロ、コントラバスがステレオタイプになっているのが面白いですよね。

また、この時代はまだ、指揮者という存在がなく、コンサートマスターとチェンバロを弾く作曲家が要の位置にいました。

図ー2

19世紀ロマン派の時代になると、木管楽器はフルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、金管楽器はトランペット、ホルン、トロンボーンが標準形になります。

図―3はメンデルスゾーンが取り入れていた並び方です。

第1ヴァイオリンが右側にいること、コントラバスが管楽器の前・中央に鎮座していることなど、驚きです。コントラバスのおかげで、管楽器からは指揮者が大変見づらいと思うのですがどうしていたのでしょうか。

図―3

図―4は、最初にお話しした、ストコフスキーの前の時代の標準形です。

ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンなど古典派の曲では、第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンが旋律を受け継ぐなど、左右に配置することでステレオ効果を生み出すなどの利点があったようです。

図―4

図―5は、古いのか新しいのか良く分かりませんが、最近たまに見かけるようになった、「えっ!!と驚く」形です。なんでチェロが左側なのか、コントラバスが後一列なのか良く分かりませんが、これが一番新しい形かも知れません。

図ー5

こんなことを気にしながらオーケストラを聴きに行くのも楽しいかも知れませんよ。

オーケストラの並び方

オーケストラシリーズの最後は、オーケストラの並び方についてお話しします。

クラッシックファンで、オーケストラの演奏会を良く聴きに行く人でも、オーケストラの並び方まで気にする人は、よほどの「こだわり人~通」でしょう。

私も、演奏会を聴きにいって、今日のオーケストラは、チェロはどこかな、ホルンはどこかななどと考えて聴いたことはほとんどありません。

ただ、コントラバスが最上段に一列に並んでいる光景などを見るとさすがに「えっ!!と驚いてしまいますね。」

現代のオーケストラで一番ポピュラーなのは図―1の並び方でしょう。

図ー1

でもこの並び方がポピュラーになったのは比較的新しいのですよ。

この並び方を考案したのは、レオポルド・ストコフスキーというカリスマ的な指揮者です。

1900年代初頭から1970年頃まで活躍しましたが、オーケストラの配置を色々と研究し、第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンを隣に座らせる現在の形を生み出したのです。ストコフスキーは、映画「オーケストラの少女」や、ディズニーの「ファンタジア」でも有名ですね。

17世紀から18世紀中頃のバロック時代、ヴィバルディ、ヘンデル、バッハなどの作品はまだオーケストラと言える曲はなく、その並び方もまちまちでした。

18世紀半ばのハイドンの時代になって初めてオーケストラの並び方らしきものが出てきます。とは言え、管楽器もトロンボーンやチューバはもちろん、クラリネットやフルートもほとんど使われない時代ですから、あまり固定的なものではなかったようです。

図―2は、ハイドンの演奏会での並び方の一例です。

ヴィオラ、チェロ、コントラバスがステレオタイプになっているのが面白いですよね。

また、この時代はまだ、指揮者という存在がなく、コンサートマスターとチェンバロを弾く作曲家が要の位置にいました。

図ー2

19世紀ロマン派の時代になると、木管楽器はフルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、金管楽器はトランペット、ホルン、トロンボーンが標準形になります。

図―3はメンデルスゾーンが取り入れていた並び方です。

第1ヴァイオリンが右側にいること、コントラバスが管楽器の前・中央に鎮座していることなど、驚きです。コントラバスのおかげで、管楽器からは指揮者が大変見づらいと思うのですがどうしていたのでしょうか。

図―3

図―4は、最初にお話しした、ストコフスキーの前の時代の標準形です。

ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンなど古典派の曲では、第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンが旋律を受け継ぐなど、左右に配置することでステレオ効果を生み出すなどの利点があったようです。

図―4

図―5は、古いのか新しいのか良く分かりませんが、最近たまに見かけるようになった、「えっ!!と驚く」形です。なんでチェロが左側なのか、コントラバスが後一列なのか良く分かりませんが、これが一番新しい形かも知れません。

図ー5

こんなことを気にしながらオーケストラを聴きに行くのも楽しいかも知れませんよ。

Posted by つぶやきホルン at 23:01│Comments(0)

│オーケストラの楽しみ方