2013年02月03日

楽譜の製本方法

楽譜の製本方法

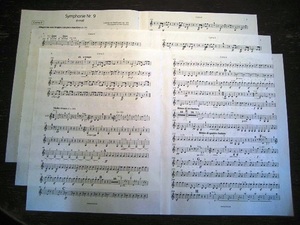

オーケストラのパート譜は、アマチュアオーケストラでは原譜をコピーしてメンバーに配り、それぞれが自分で製本するのが一般的です。

私のオーケストラでもそうしていますが、糊づけやセロテープやホッチキスで製本したり、スケッチブックに貼ったりと、結構みっともないものをよく見かけます。

そこで、私が長年行っている「とっても簡単できれいな」製本方法を伝授しましょう。

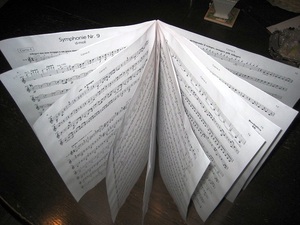

まず原譜と同じように仕上げる製本の基本は2つあります。

① ページ番号を必ず外側にすること。

② 2ページ一組のペーパーを作ってそれを背合わせで糊づけすること。

この2つの基本がわかれば、あとは糊を使うか、テープを使うかなど自分が一番やりやすい方法を選べば良いのです。

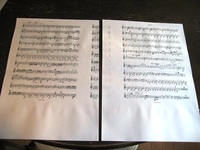

これから、写真を交えてもう少し詳しく説明しましょう。

ケース1 楽譜の1ページがA4サイズ以内の場合

アンサンブルなどの場合は結構このサイズの小さな楽譜があります。

これはとってもラッキーです。

2ページ分の楽譜を揃えてA3でコピーすれば、2ページ一組のペーパーができますから、出来上がった数組のペーパーを、ページ順序を間違わないように背合わせで貼っていけば完成です。

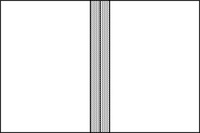

その際、糊づけはスティックのりなど水分の少ないものを使用し、図の網線の部分だけで十分です。

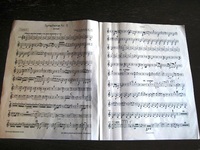

ケース2 楽譜の1ページがA4サイズ以上の場合

オーケストラのパート譜はほとんどがこのサイズです。

この場合は、1ページずつをB4またはA3サイズでコピーします。

(1)コピーの方法

必ず、楽譜の外側(ページがある方)をコピー機のコピー範囲の端に合わせてください。

こうすることによって、楽譜からはみ出した紙の残り部分が、2ページ一組のペーパーを作るときの糊しろとして使えます。

このコピー方法を間違えると、あとで糊しろがなくて苦労したり、1枚1枚が不揃いだと何枚も重ねて効率よく作業をすることができなくなり大変時間がかかります。

(2)コピー1枚1枚の製本準備

まず、コピーした楽譜を、偶数のページと奇数のページに分けます。

のりしろは偶数のページでも奇数のページでも良いのですが、どちらかに残します。

この説明では偶数のページに糊しろを残しましょう。

糊しろは1~2cmで十分なので、残りがそれ以上あったらカットします。

糊しろが要らない方(奇数のページ)は、原譜のサイズに合わせて残りはカットします。

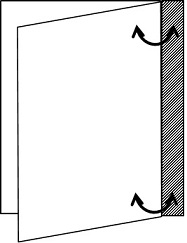

(3)糊しろ部分の折り返し

次に糊しろ部分の折り返しの方法です。

1枚1枚しるしをつけて折るのは面倒ですから、まず偶数のページをきちんと揃えて重ねます。

そして、折り線の部分に上下2か所、千枚通しなどで穴をあけて一番下のペーパーまでしるしをつけます。

これで1枚1枚しるしをつける手間が省けるわけです。

折りやすくするために、上下2か所のしるしに30cm定規をあてて、千枚通しなどでこすって折り目を付けます。

私はこの作業も2~3枚重ねて行います。

折れ目がついたペーパーを1枚1枚きちんと折って出来上がりです。

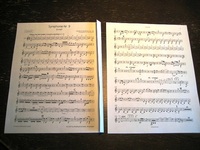

(4)2ページ一組のペーパー作り

これで、糊しろがある偶数のページと、糊しろがない奇数のページが出来上がりましたので、一組ずつ貼り合わせていきます。網線が糊づけする部分です。

この時、2ペーと3ページ、4ページと5ページというように確認しながら糊づけします。

あわててこれを間違うと最悪ですので気をつけましょう。

(5)貼り合わせ作業

2ページ一組のペーパーが複数出来上がりました。あとは、ケース1の場合と同様に、出来上がった数組のペーパーを、ページ順序を間違わないように背合わせで貼っていけば完成です。

(6)仕上げの作業

全てのペーパーを貼り終ったら、最後に余分な部分や不揃いの部分を切り落として完成です。

以上で、製本作業は一応完了ですが、ページ数が多くなると背合わせの部分が外れてきたり、傷みやすかったりしますので、できれば背の部分をサージカルテープなどで補強しておくと完璧です。

(参考)

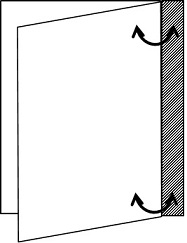

2枚一組のペーパーを作るのに糊しろを残さずに、サージカルテープ(図―網掛け)で貼りあわせていく方法があります。

ネットなどで紹介されているのはこの方法が主流ですが、糊しろだとペーパー1枚分の余分な厚さですむのに、サージカルテープだとテープ2枚分が余分な厚さになるので私はこの方法はお奨めしません。

それにテープ代がもったいないと思います。

オーケストラのパート譜は、アマチュアオーケストラでは原譜をコピーしてメンバーに配り、それぞれが自分で製本するのが一般的です。

私のオーケストラでもそうしていますが、糊づけやセロテープやホッチキスで製本したり、スケッチブックに貼ったりと、結構みっともないものをよく見かけます。

そこで、私が長年行っている「とっても簡単できれいな」製本方法を伝授しましょう。

まず原譜と同じように仕上げる製本の基本は2つあります。

① ページ番号を必ず外側にすること。

② 2ページ一組のペーパーを作ってそれを背合わせで糊づけすること。

この2つの基本がわかれば、あとは糊を使うか、テープを使うかなど自分が一番やりやすい方法を選べば良いのです。

これから、写真を交えてもう少し詳しく説明しましょう。

ケース1 楽譜の1ページがA4サイズ以内の場合

アンサンブルなどの場合は結構このサイズの小さな楽譜があります。

これはとってもラッキーです。

2ページ分の楽譜を揃えてA3でコピーすれば、2ページ一組のペーパーができますから、出来上がった数組のペーパーを、ページ順序を間違わないように背合わせで貼っていけば完成です。

その際、糊づけはスティックのりなど水分の少ないものを使用し、図の網線の部分だけで十分です。

ケース2 楽譜の1ページがA4サイズ以上の場合

オーケストラのパート譜はほとんどがこのサイズです。

この場合は、1ページずつをB4またはA3サイズでコピーします。

(1)コピーの方法

必ず、楽譜の外側(ページがある方)をコピー機のコピー範囲の端に合わせてください。

こうすることによって、楽譜からはみ出した紙の残り部分が、2ページ一組のペーパーを作るときの糊しろとして使えます。

このコピー方法を間違えると、あとで糊しろがなくて苦労したり、1枚1枚が不揃いだと何枚も重ねて効率よく作業をすることができなくなり大変時間がかかります。

(2)コピー1枚1枚の製本準備

まず、コピーした楽譜を、偶数のページと奇数のページに分けます。

のりしろは偶数のページでも奇数のページでも良いのですが、どちらかに残します。

この説明では偶数のページに糊しろを残しましょう。

糊しろは1~2cmで十分なので、残りがそれ以上あったらカットします。

糊しろが要らない方(奇数のページ)は、原譜のサイズに合わせて残りはカットします。

(3)糊しろ部分の折り返し

次に糊しろ部分の折り返しの方法です。

1枚1枚しるしをつけて折るのは面倒ですから、まず偶数のページをきちんと揃えて重ねます。

そして、折り線の部分に上下2か所、千枚通しなどで穴をあけて一番下のペーパーまでしるしをつけます。

これで1枚1枚しるしをつける手間が省けるわけです。

折りやすくするために、上下2か所のしるしに30cm定規をあてて、千枚通しなどでこすって折り目を付けます。

私はこの作業も2~3枚重ねて行います。

折れ目がついたペーパーを1枚1枚きちんと折って出来上がりです。

(4)2ページ一組のペーパー作り

これで、糊しろがある偶数のページと、糊しろがない奇数のページが出来上がりましたので、一組ずつ貼り合わせていきます。網線が糊づけする部分です。

この時、2ペーと3ページ、4ページと5ページというように確認しながら糊づけします。

あわててこれを間違うと最悪ですので気をつけましょう。

(5)貼り合わせ作業

2ページ一組のペーパーが複数出来上がりました。あとは、ケース1の場合と同様に、出来上がった数組のペーパーを、ページ順序を間違わないように背合わせで貼っていけば完成です。

(6)仕上げの作業

全てのペーパーを貼り終ったら、最後に余分な部分や不揃いの部分を切り落として完成です。

以上で、製本作業は一応完了ですが、ページ数が多くなると背合わせの部分が外れてきたり、傷みやすかったりしますので、できれば背の部分をサージカルテープなどで補強しておくと完璧です。

(参考)

2枚一組のペーパーを作るのに糊しろを残さずに、サージカルテープ(図―網掛け)で貼りあわせていく方法があります。

ネットなどで紹介されているのはこの方法が主流ですが、糊しろだとペーパー1枚分の余分な厚さですむのに、サージカルテープだとテープ2枚分が余分な厚さになるので私はこの方法はお奨めしません。

それにテープ代がもったいないと思います。

Posted by つぶやきホルン at 12:49│Comments(0)

│オーケストラの楽しみ方